문 뚫고 원서접수.눈치작전.알통응원...대입시험의 역사[사진창고]

정연호 기자

수정 2023-11-15 10:21

입력 2023-11-15 10:21

‘사진창고’는 119년 역사의 서울신문 DB사진들을 꺼내어 현재의 시대상과 견주어보는 멀티미디어부 데스크의 연재물입니다.

긴장감으로 만들어진 ‘수능한파’

‘수능한파’라는 말은 수능이 실시되는 날의 기온이 대부분 평상시보다 낮아서 생겨난 말이지만 대입(大入)을 위해 결전을 치르는 입시생들이 느끼는 높은 긴장감으로 더욱 그날이 춥게 느껴져서 생겨난 말이 아닐까 하는 생각이 든다.

수능은 1993년 8월 처음 시행돼서 올해로 30년이 된 대학교육에 필요한 수학(修學)능력을 평가하는 국가가 주관하는 시험이다. 이 수능을 즈음해 우리나라의 대학입시시험의 역사를 서울신문 사진창고에 있는 사진들과 함께 돌아본다.

과반수가 20점도 못 받는 극강의 난이도

본격적인 대학입시시험은 해방이후인 1946년부터 ‘대학별고사’라는 이름으로 시행됐다. 국가 주도가 아닌 각 대학에서 자체적으로 출제한 시험문제(본고사)에 논술이나 면접을 추가한 시험이었다. 이 중에서 국영수(국어, 영어, 수학) 과목에 해당하는 주관식 서술형 위주의 필기시험인 본고사가 대입을 결정하는 가장 중요한 시험이었다. 대학별로 차이는 있었지만 당시 본고사는 2~3시간 정도의 시간 동안 난이도가 아주 높은 10문제 이내의 문제를 푸는 방식이었다. 극강의 난이도를 자랑했던 본고사의 한 예시로 1953년 연희대학(現연세대학교) 대학별고사에 응시한 과반수의 학생이 20점 미만의 점수를 받았다는 자료도 있다. 이 때문에 본고사에 특화된 고가의 사교육이 등장하기 시작했다 그리고 대학별고사의 또 다른 문제점은 ‘입시비리’였다. 채점권한이 대학에 있다보니 대학은 이를 악용한 비리들을 저질렀다. 이런 문제점들로 인해 국가는 국가주도의 대학입시시험을 시행하게 됐다.

군사정권에 이루어진 강력한 7.3 교육개혁

1969년 시행된 ‘예비고사’는 국가가 주관한 첫 대입시험이었다. 대입시험의 주도권이 국가로 넘어가자 대학들은 자율권을 침해받았다며 강력히 항의했고 결국 그 타협안으로 정부가 출제한 예비고사의 성적순으로 1.5배의 모집인원을 선발하면 대학이 최종인원을 선발하는 방식이 채택됐다. 하지만 대학별고사를 위한 ‘사교육’은 사라지지 않았다. 이에 정부는 1980년 ‘과외전면금지’조치를 실시하고 대학별시험 폐지를 단행했다. 그리고 고등학교 성적인 내신을 대입점수에 합산하게 했다. 12.12 군사쿠데타로 정권을 잡은 전두환 군사정권이었기 때문에 이와 같은 강력한 조치가 가능했다. 7. 30 교육개혁으로 불리는 이 조치는 대학입학시스템을 완전히 뒤흔들어 버릴 정도로 파격적이었지만 당시 상당수의 국민들은 오히려 이를 반겼다. 이는 그 당시 사교육과 입시비리 문제가 얼마나 심각했었는지 가늠할 수 있는 부분이다.

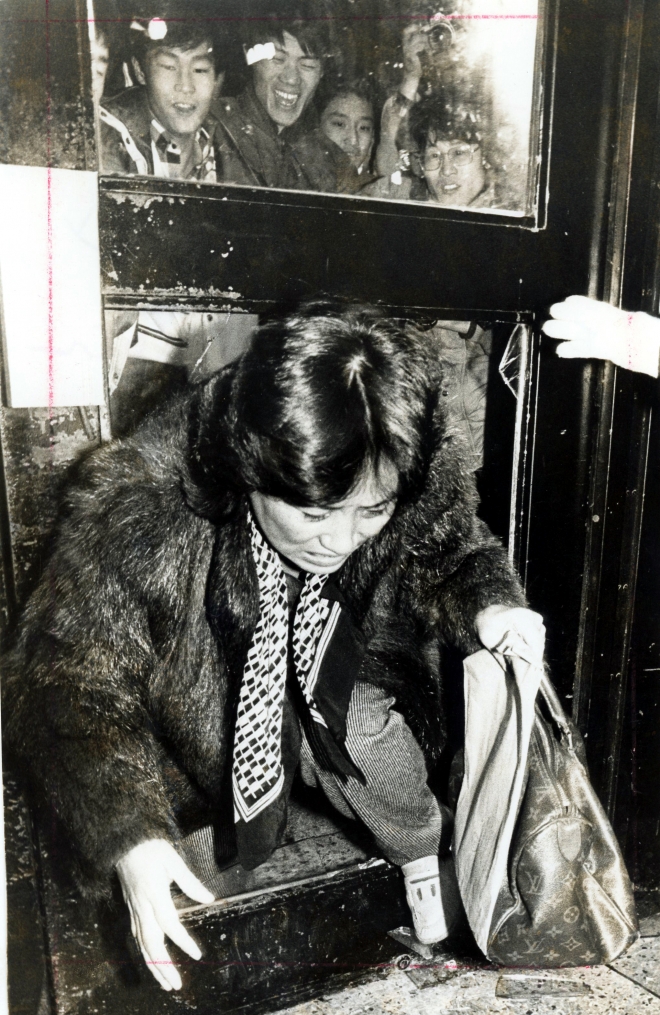

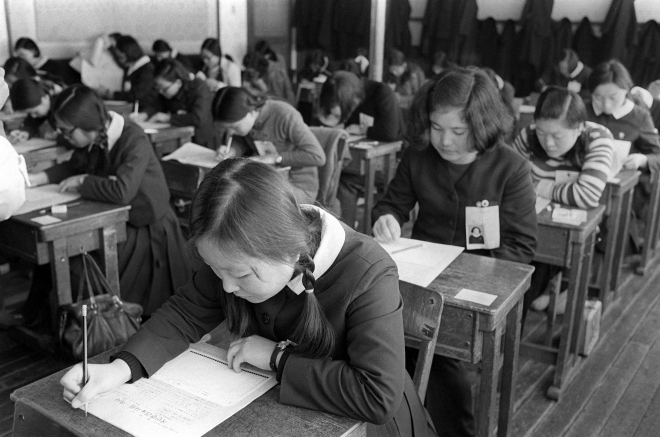

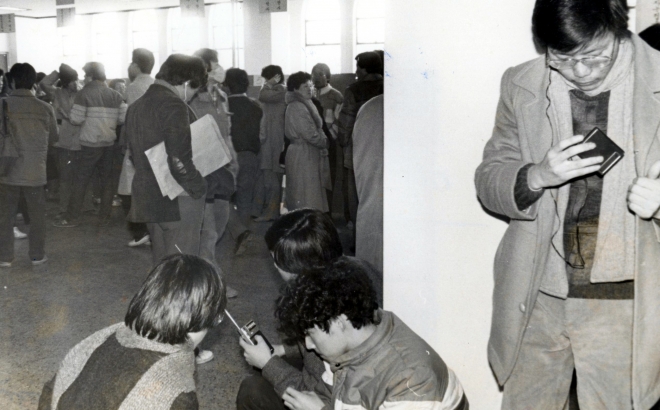

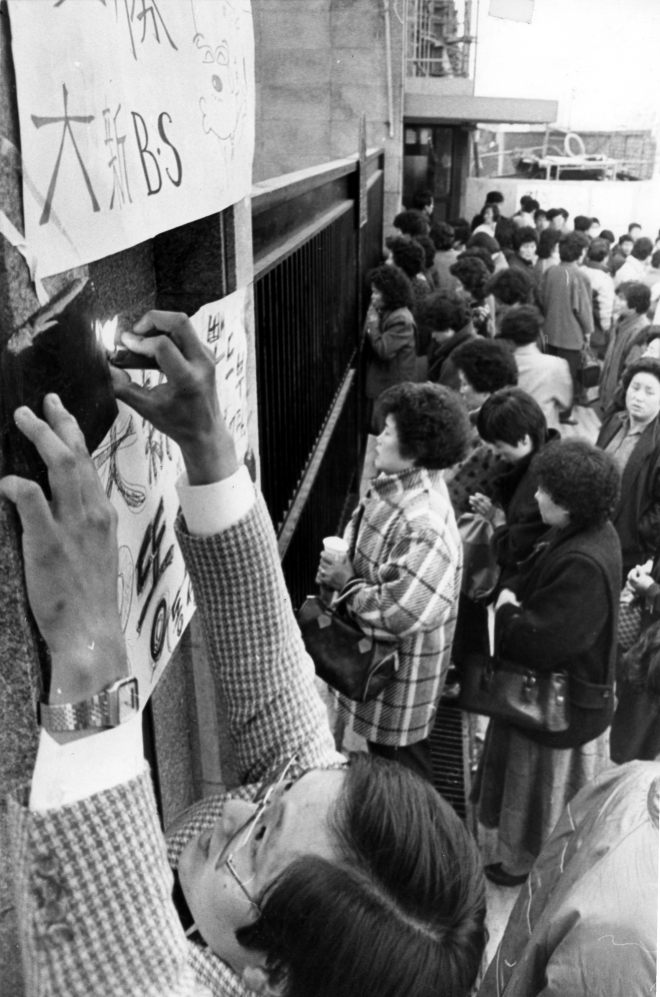

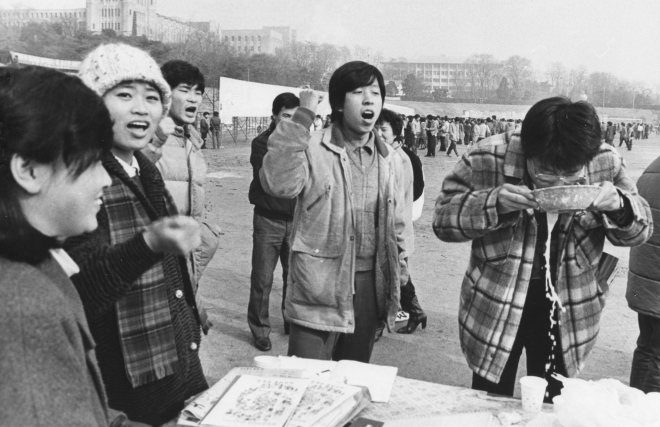

미국의 SAT 모델삼아 수학능력시험 연구

1983년 예비고사는 ‘학력고사’라는 이름으로 바뀌게 됐다. 이 학력고사는 고등학교에서 배우는 대부분의 과목을 측정하는 시험으로 필기시험 320점에 체력을 평가하는 체력장 점수 20점를 더해 340점 만점으로 구성됐다. 인문계와 자연계의 과목과 문제가 다른 것은 지금과 같았지만 실업과목(농업, 공업, 상업, 가사 등)이 있어서 남학생과 여학생의 응시과목도 달랐다. 1985년까지는 지금처럼 영어가 필수과목이 아닌 외국어 선택과목 중 하나였다. 이 때문에 영어에 부담을 느낀 입시생들은 점수획득이 상대적으로 쉬운 일어, 독어, 불어 등을 선택하기도 했다. 이 당시는 전형과정도 지금과는 달리 전기와 후기로 나눠서 한 대학씩만 지원이 가능했다. 그리고 대학을 먼저 지원하고 시험을 보는 ‘선 지원 후 시험’의 시기도 있었다. 그래서 원서접수 마감 일이면 방송사들이 각 학과 별 지원현황과 경쟁률을 보도하는 특집방송을 편성하기도 했다. 사교육 방지와 공교육 정상화를 위한 조치로 시행됐던 ‘학력고사’도 점차 그 문제점이 드러났다. 고교 전과목별로 문제가 출제되었고 대부분의 문제들이 과도한 암기형 문항들로 이루어진 객관식 문제여서 수험생들에게 지나친 부담을 주었고 고등학교의 학업성취도 검사에 지날 뿐 대학교육을 받을 능력을 측정할 수 없다는 평들이 나오기 시작했다. 이에 정부는 미국의 SAT(Scholastic Aptitude Test)를 모델로 삼아 대학입학 적성검사의 연구를 진행했고 7차례에 걸친 실험평가를 통해 1993년에 지금의 대학수학능력시험을 시행하면서 ‘학력고사’ 폐지를 선언했다.

이런 우여곡절 끝에 시행하게 된 ‘수능’은 올해로 30돌을 맞이하게 됐다. 완벽한 시험방식은 없듯이 수능 또한 시행 초기부터 지금까지 여러 논란 속에서 계속 진화하고 있다. 수능시행 첫해인 1993년에는 8월과 11월 두 번의 시험이 시행됐다. 수험생들에게는 가혹했던 이 두 번의 시험방식은 2차 시험의 참여율이 저조하고 두 시험간의 난이도차가 심해 이듬해인 1994년부터는 11월 한 번만 시행하게 됐다. 그리고 1995년 11월 시험까지 200점 만점이었던 수능은 1996년도부터 400점 만점으로 바뀌었다. 당해의 수능은 역대 최고의 ‘불수능’으로 기록됐다. 320점 이상만 돼도 최고의 대학인 서울대 대부분의 학과에 합격할 수 있었으니 96년도 수능난이도를 짐작할 수 있다. 이후 매년마다 난이도의 조정이 이루어지고 등급제의 도입 등 크고 작은 변화들은 있었지만 30년이 지나도록 ‘수능’은 대한민국의 가장 오래된 대입시험으로 자리매김 하고 있다.

1986.1.20 서울신문 사진창고

정연호 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지