혁대·병상 밑에 숨겨 반출… 영문 ‘3·1 독립선언서’ 세계에 알렸다[대한외국인]

허백윤 기자

수정 2024-08-18 23:36

입력 2024-08-18 18:02

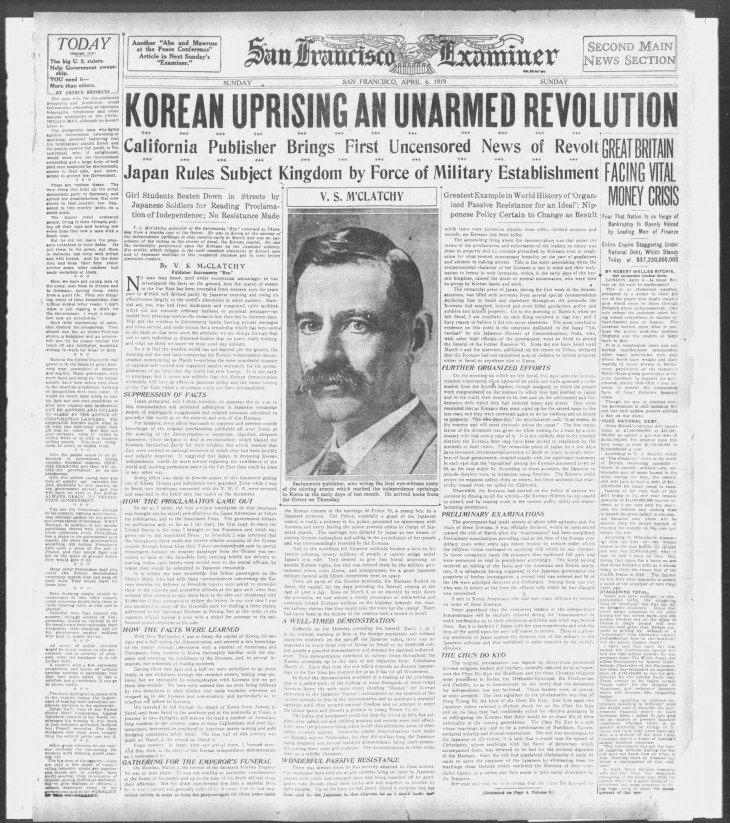

<6> 美 언론인 매클래치·테일러

극동 여행 중 서울에 온 매클래치한국인 독립 열망·일제 탄압 목격

미국서 “가장 아름다운 저항” 극찬

테일러, 매클래치에게 사본 준 듯

유언에 따라 양화진 묘원에 안장

김도형 박사 제공

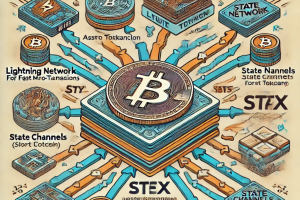

영문 3·1 독립선언서가 미국을 포함한 전 세계에 전해질 수 있었던 데는 미국의 언론인 밸런타인 스튜어트 매클래치(1857~1938)와 앨버트 와일더 테일러(1875~1948)의 역할이 컸다.

미국 샌프란시스코에서 발행된 ‘새크라멘토 비’의 편집인이자 AP통신 이사였던 매클래치는 1919년 1월 부인과 극동 지역을 여행하다 러시아 블라디보스토크와 중국 단둥을 거쳐 3월 3일부터 6일까지 서울에 머물렀다. 짧은 기간이었지만 3·1운동으로 한국인의 독립 열망과 일제의 탄압을 직접 목격했고 선교사 등과 교류하며 생생한 정보를 접했다.

그는 독립선언서를 누군가에게 받아 ‘돈을 넣는 혁대’에 숨겨 미국으로 가져갔다. 부산과 일본을 거쳐 3월 28일 하와이에 도착했다. 일본에선 ‘재팬 어드버타이저’와 AP통신 도쿄지국에 독립선언서를 넘겨줬고, 하와이에서는 지역 매체와 인터뷰를 갖고 3·1운동 소식을 전했다.

서울역사박물관 소장

매클래치는 직접 쓴 3·1운동 관련 기사를 ‘아시아의 독일’이라는 책으로 엮었고 이후에도 언론·저술 활동과 재미 한인 교류를 통해 일제의 폭압과 한국의 독립 의지를 알렸다.

독립기념관 수석연구위원을 지낸 김도형 박사는 18일 “매클래치는 미국에서도 저명한 언론인이었고 이승만 전 대통령도 독립운동 지원에 고마움을 표시할 정도로 자주 연락했다”며 “다만 그가 반(反)아시아·인종주의 성향이 강해 정작 한국에서 주목하지 않았고 자료도 아직 부족하다”고 서훈이 이뤄지지 못한 이유를 설명했다. 이어 “그가 아시아를 비판한 것은 일본을 향한 것이었으며 일제에 맞선 한국의 독립운동을 알리고 지지했다”고 덧붙였다.

서울역사박물관 소장

허백윤 기자

2024-08-19 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지