[존엄한 죽음을 말하다] 파란 집에서 8시간, 노인들은 그렇게 생을 끝냈다

이성원 기자

수정 2019-03-07 10:23

입력 2019-03-06 23:28

안락사 이뤄지는 ‘블루하우스’ 24시 르포

사진 취리히 김형우 기자 hwkim@seoul.co.kr

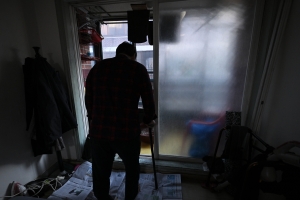

그러나 숨진 한국인이 스위스에서 최초로 내디뎠던 그 길에서 고인들이 보았을 마지막 풍경과 마주할 수 있었다. 그곳에서 느낀 건 안락사를 그려낸 영화 ‘미 비포 유’처럼 모든 게 평화롭고 아름답지만은 않았다는 점이다. 삶과 죽음은 엄연한 현실이었고, 정답 없는 갈림길이었다.

“블루하우스 앞에 도착하는 순간 차에서 내리지 못할 정도로 몸이 오싹했다. 기분이 참 묘했고 안 좋았다.”

취리히 김형우 기자 hwkim@seoul.co.kr

두 시간쯤 지나 가족들이 블루하우스에서 나왔다. 블루하우스에선 무슨 일이 있었던 걸까. 죽음의 과정을 바로 옆에서 지켜볼 수는 없었지만, 디그니타스와 검찰, 법의학자 인터뷰 등을 통해 추정할 수 있었다. 우선 안락사 전 동행한 가족들은 수많은 서류를 확인하고 서명해야 한다. 특히 환자의 병명이 적힌 의사 진단서와 환자의 사망 의사가 담긴 선언문 등은 필수다. 물론 마음이 바뀌면 언제든 중단할 수 있다. 이를 위해 환자가 치사약(펜토바르비탈)을 마시기 전까지 디그니타스 직원은 환자가 지금도 안락사를 원하는지, 마음은 변하지 않았는지를 수차례 반복해서 확인한다. 그리고 환자가 약을 마시기로 결정하고, 실제로 약을 복용하면 보통 수분 내에 사망에 이른다. 죽을 권리를 선택한 이들의 마지막은 그렇게 마무리된다.

이날은 예상보다는 조금 늦은 오후 5시 30분쯤 경찰과 법의학자가 블루하우스로 들어갔다. 경찰이 각종 서류의 확인 등을 마치면 타살 의혹이 없는지를 확인하기 위해 법의학자의 검시가 시작된다. 한 시간 뒤 경찰과 법의학자가 철수하자 곧이어 하얀색 운구 차량이 도착했다. 휠체어를 타고 블루하우스로 향했던 노인들은 주검이 돼 8시간 만에 관에 실려 나왔다. 프랑스 노인 두 명은 그렇게 생을 마감했다.

취리히 김형우 기자 hwkim@seoul.co.kr

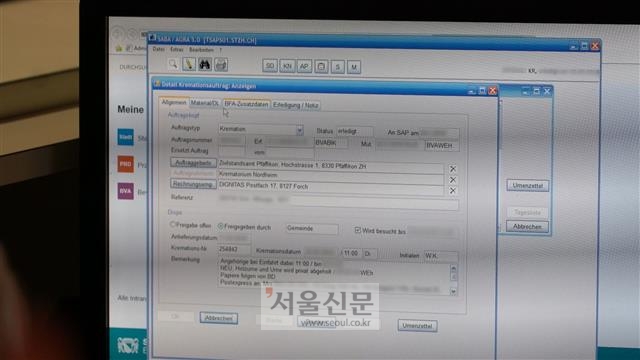

인상적이었던 건 국적에 상관없이 스위스에서 사망하면 현지 화장장을 무료로 이용할 수 있다는 점이었다. 장례 과정은 우리나라에서처럼 큰돈이 필요하지 않다. 이 때문인지 가진 자와 못 가진 자가 구분되는 모습도 찾아보기 어려웠다. 수백 명이 모여 고인의 마지막 길을 애도할 수 있는 대형 장례식장도 무료로 이용할 수 있다. 유골함 비용도 들지 않는다. 그렇기에 세금을 내지 않는 외국인들이 자국에서 조력자살을 하는 것에 대해 반감을 품은 스위스 국민들도 꽤 있다.

취리히 김형우 기자 hwkim@seoul.co.kr

북화장장 총책임자인 시릴 지머만은 “참을 수 없는 고통을 받는 외국인들이 스위스에서 조력자살을 하는 것 자체는 전혀 문제가 없다”면서 “다만 현실적으로 모든 비용을 스위스 국민이 댄다는 점에서 볼멘소리가 나온다”고 말했다. 그는 또 “특히 디그니타스는 조력자살로 외국인들에게 돈을 받지만 정작 자국 화장터에는 비용을 지불하지 않는다”고 말했다.

취리히 김형우 기자 hwkim@seoul.co.kr

안락사한 한국인의 기록은 더 찾을 수 없을까. 지푸라기라도 잡는 심정으로 민간 장의업체 두 곳을 더 찾았다. 한 곳은 파피콘 내에서 가장 규모가 큰 장의업체고, 다른 한 곳은 디그니타스와 비밀협약을 맺은 곳이었다. 물론 두 곳에서 더는 추가 정보를 확인할 수 없었다. 다만 수십 년간 죽음을 일상으로 접한 스위스 장례전문가로부터 조력자살에 대한 다양한 시각을 접할 수 있었다. 파피콘에서 가장 규모가 큰 장례업체인 게르바 린다우의 사장 우르스 게르바(50)는 조력자살도 존엄한 죽음이 될 수 있다고 했다. 그런데 현실에서는 꼭 그렇지만은 않아 문제라고도 했다.

“제 경험으로는 보통 조력자살을 통해 남은 유족들이 더 힘들어하더라고요. 가족들은 고인의 조력자살을 원하지 않거나 보낼 준비가 안 됐는데, 억지로 받아들여야 하는 경우가 대부분이어서 그런 것 같아요. 죽음에 대한 자기 결정권을 존중하는 것도 중요하지만 최근엔 그런 선택이 남용되는 건 아닌가 우려스럽습니다.”

취리히 이성원 기자 lsw1469@seoul.co.kr취리히 신융아 기자 yashin@seoul.co.kr

우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살 예방 핫라인 1577-0199, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388 등에 전화하면 24시간 상담을 받을 수 있다.

2019-03-07 9면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지